通信世界网消息(CWW)SD-WAN是软件定义网络的重要分支,由于Google在其广域网B4获得的巨大成功,业界一直以来都认为SD-WAN可以帮助用户降低广域网(WAN)的开支,提高其连接灵活性。而通过分析Google B4网络取得成功的要素,则可以帮助我们更好理解什么才是SD-WAN。

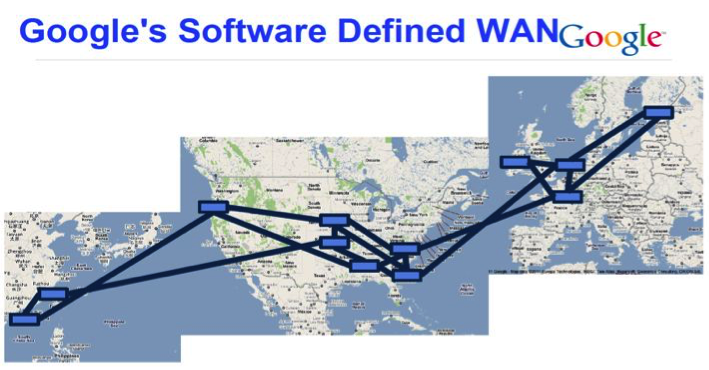

Google 网络分为数据中心内部网络及骨干网(WAN),其中WAN 按照流量方向由两张骨干网构成,分别为数据中心之间互联的网络(G-Scale Network),用来连接Google位于世界各地之间的数据中心,属于内部网络;面向Internet用户访问的网络(I-Scale Network)。

Google实际上选择了数据中心之间互联的网络进行了SDN改造。通过应用程序控制各个数据中心的边界网络设备,保证高优先级的应用流量最低时延到达,低等级的流量来填充空余链路带宽,让高昂的海底光缆得以充分利用。

Google为什么能成功?主要得益于以下3点。

一是Google数据中心再多,但总归有限,WAN网络规模也有限,实际上是一个内部可控网络,设备单一,便于网络改造。通过对控制面和转发面的改造,使网络更智能,路由选择更合理,网络质量更好。

二是Google是开发和运营一体化公司,强大的研发能力使得这个从底层硬件和软件就开始定制的庞大系统可以实现“云网”融合,应用和网络完全关联。内部数据也有严格的等级区分,什么样的数据是高优先级,什么是中、低优先级已经明确定义了。各等级数据流量大小明确,这样才能汇总出各个等级的整体流量,才可以指定汇总的CoS等级规划。

三是Google能维持高利用率是因为高优先级流量的轻载,然后用中低优先级去填充,如高优先级有突发流量状况发生时,低优先级一定会被延迟或者丢弃,低等级的应用需要有忍受力。

从Google的分析可以得出结论,实现软件定义WAN需要三要素:网络智能化、数据分级化和应用承受度。网络智能化只是一种手段,应用数据的分级才是真正的核心,应用承受度是选择的标准。所以SD-WAN虽然字面上叫软件定义广域(出口)网络,实际上核心却在于应用改造。Google租用的跨国海底光缆成本很高,而Google的软件能力也很强,自己改造应用系统的费用也不高,收益却很大,这也是Google会在SD-WAN上取得成功的原因。

那么,基于以上条件和要素,分析下现有的SD-WAN。

智能化网络如何实现

WAN是由网络运营商提供的,目前主要是三大电信运营商。在国内市场中,几乎所有企业(包括“BAT”在内)都是利用网络运营商提供的WAN(除了“BAT”中一小部分通过自建或租用裸纤、传输电路来连接核心数据中心的互联网络之外)。WAN网络包括Internet网络、高品质网络(如CN2)、MPLS/专线网络,以及特殊行业提供的富裕网络等。

而要把广域网络改造成为像Google B4网络一样的“智能路由选择”网络几乎是不可能的,比如中国电信WAN网络中各品牌、型号的路由器总共有36万余台,其他网络设备更是多到不计其数,不可能采取Google的方式对现有网络设备进行SDN改造。

不过,运营商还是可以通过利用和改造统一网管的方式,部分实现“智能网络”的功能,这种通过Underlay方式改造的SD-WAN也可以使网络变得比以前灵活,流量调度更合理,操作更简单、响应也迅速。

近5年来,在不断加大网络投资的背景下,城域网、骨干网、IDC网内基本不存在网络流量瓶颈,网络的主要矛盾集中在国际出口、网络运营商网间。通过Underlay实现的SD-WAN改造方式并不能有效消除这些瓶颈,而且全网改造投入量也很大,在没有明确大规模需求之前,也没有改造的必要。

所以,目前WAN网络将在很长一段时间内,还只能是一个缺乏整体大脑的网络,达不到随选的智能化要求。现在所有的SD-WAN高质量网络的解决方案实际上都是一种承载在原来WAN网络的Overlay解决方案。通过叠加网络“隧道”和使用价格杠杆,利用高品质网络轻载的特点,局部改善网络质量。一旦网络流量加大,还是会出现和以前一样的问题。

数据分级如何界定

定义数据等级并不容易,哪些应用数据是重要的,需要高QoS网络保障;哪些数据不太重要,可以用相对低的QoS网络保障,这都是由应用的特点和需求决定的。就算是同一个应用,在不同场景下,其数据对网络QoS的要求也是不同的。比如在采用双活部署的应用内,应用对于双活同步数据的要求很高,日常系统备份的数据相对较低。

所以,应用数据的等级需要在服务器出口时就打上标签,这也是“云网融合”的核心,但是目前绝大部分的应用都还没有意识到数据分级这个问题,所有的数据都是一个等级,况且应用被改造的可能性也不大。没有了这个基础,更不可能去规划各种不同等级的数据流量。

区分应用承受度靠什么

在应用数据不能分级的情况下,我们只能根据应用的承受度来决定企业租用什么等级的网络。然而这个问题最终会简化成一个经济杠杆的问题,比如在一个IDC机房里,大企业将应用都划入低忍受度,采用高QoS网络;中小企业则会选择中低QoS的网络,如此一来,应用在网络出口(或VLAN)时打上了相应的数据等级标签。

(注:红色虚线是高QoS保障的MPLS专线

绿色虚线是较高QoS保障的通过隧道方式提供的虚拟专线

黄色虚线是较低QoS保障的Internet专线

SD-WAN控制器下发配置到CPE,CPE选择数据路由)

现实中,很多大企业对SD-WAN的热情并没有想象中高涨,主要原因在于企业无法真正将应用数据等级进行区分。在相同数据等级的基础上,采用传统专线确实能够保证网络质量。

企业租用专线的价格和Google租用海底光缆的价格不能同日而语,大部分企业的应用都是由第三方开发,大规模改造应用实现数据分级投入是巨大的,网络QoS质量和应用接口也没有标准定义,应用改造也不容易现实。况且,广域网内也无法实现真正的智能路由选择,只能在入口选择打着不同QoS保障的网络隧道,数据一旦进入隧道就会失去弹性。

但是,SD-WAN作为可“共享网络”在IDC会有广泛应用。与Google相比,现在的SD-WAN是简化版的。在失去智能网络特性、网络和应用融合后的数据等级特性后,IDC运营商还是可以利用它在网络出口上租用不同网络带宽、QoS的网络,以此提供差异化服务。IDC内部的数据等级可以通过价格杠杆进行分级,通过不同用户的VLAN进行区分,从技术上很容易实现。IDC内部网络也不需要改造,只要在网络出口/入口上引入SDN。

采用SD-WAN控制器,CPE设备可以实现集中管理以及自动化配置,实现各种接入方式的配置管理;也可以提升网络服务质量,增加网络的灵活性和机动性;还可以通过流量填充,实现网络利用的最大化,实现网络价值最大化。如此,IDC运营商实现了经济效益,也可让中小企业在可忍受程度下节约成本,这才是目前国内SD-WAN应用的最大市场。